点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

光明网讯(记者 郝梦晗)10月31日上午,重庆市渝中区应急管理局指挥中心内,一块高清大屏正实时跳动着辖区各处的安全数据:从洪崖洞区的人流密度,到老旧小区的燃气压力,再到长江沿岸的水位变化,每一项指标都清晰可辨。当天,“新征程上看应急”记者团走进这里,探访这座山水之城如何以数字为刃,破解“风险底数清不了、监测预警联不上、应急响应慢半拍”的治理难题,用一套“全灾种、全链条、全场景”的数字应急体系破解超大城市中心区的安全治理难题。

重庆市数字应急综合应用平台实时监测图(重庆市应急管理局供图)

老城区装上“智慧安全大脑”

“目前,渝中区已建成具备‘一屏统揽、一图掌控、一网联动’能力的现代化指挥中枢。”渝中区应急管理局应急协调科科长廖飞介绍,“这‘一屏’就是数字应急应用大屏,好比眼睛,看得全;‘一网’就是全市统一的通信网络,好比手脚,联动快,确保指令直达基层末梢;‘一图’就是风险感知图,好比感知神经,覆盖全,精准标注每一处隐患点位。它们合在一起,就像是给城市织就一张反应神速、防护周全的‘数字安全网’,让全域安全‘可感、可视、可统、可防、可救’。”

作为重庆的母城核心,渝中区的安全压力极具代表性:区内居住总建筑规模2376万平方米,建设用地面积仅17.98平方公里,人口密度3万人/平方公里,高居全国前列。重庆没有简单套用平原城市的治理模式,而是依托“数字重庆”IRS数字资源底座,为这片老城区量身打造了“智慧安全大脑”,让安全治理从“被动应对”转向“主动预防”。

28分钟完成的转移

去年汛期,长江重庆段水位快速上涨,朝天门码头突发江水倒灌险情。危急时刻,重庆数字应急系统迅速启动,自动生成处置预案,并实时联动多部门力量。从接到预警到完成人员转移,整个过程仅用28分钟,比传统处置效率提升3倍。

“以前应对险情,靠的是人跑、电话催,信息传递不及时、部门协同不顺畅的问题时有发生。现在有了‘一屏统揽、一图掌控、一网联动’的数字应急体系,10分钟出动、30分钟全域到达成为常态。”廖飞说。

如今,渝中区已全面贯通“防汛抗旱一盘棋”“自然灾害防减救”“数字气象综合预警平台”等系统,实现数据汇聚、调度指挥、会商研判、现场实景等全要素线上运行,构建起“监测预警—分析研判—应急响应—转移避险—救援救助—善后恢复”的全链条数字化业务场景。在救援调度环节,通过指挥架构扁平化、智能化改造,救援队伍实现模块化装备配置,全程音视频回传与指挥系统无缝联通,“10分钟出动、30分钟全域到达”的承诺,成为守护群众安全的坚实保障。

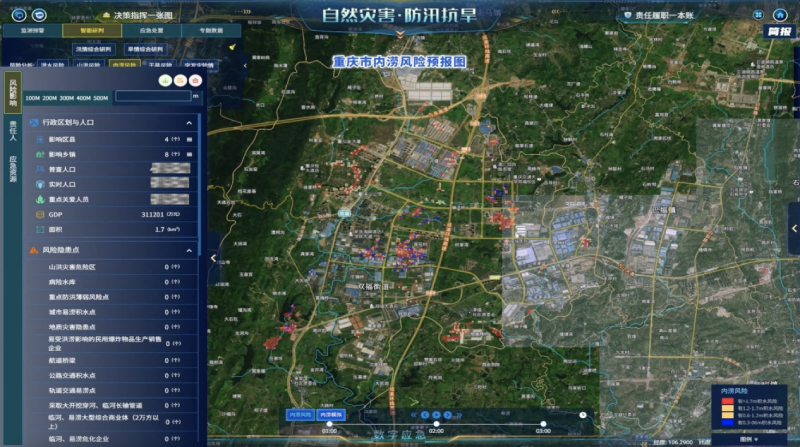

实时监测内涝风险预报图的数字平台系统(重庆市应急管理局供图)

数字优势转化为治理效能

重庆市应急管理局党委委员、副局长潘光灿指出,“数字化的本质,是重构应急管理流程、重塑安全治理机制。”通过打造灾害趋势预测、风险推演、应急决策三大AI模型,构建市、区、街道(乡镇)三级指挥体系,重庆不仅实现应急响应速度提升3倍,更让指挥效能跃升1.5倍,将数字优势转化为实实在在的安全治理效能。

重庆市应急管理局副局长邹瑜表示,重庆逐步建成了自然灾害防减救、安全生产智管、应急指挥智救等3大综合场景以及工贸安全在线等20余个子应用,实现了“一屏观全域、一网连全市、一脑统全局”,推动重庆市应急响应速度提升3倍,城市安全实现“可感、可视、可统、可防、可救”。

“建设数字应急系统也是探索超大城市安全治理工作的一环,重庆集大城市、大山区、大农村、大库区于一体,事故灾害风险点多面广,存在风险底数掌握难、监测感知汇集难、责任网络管理难和分析研判不准、多跨协同不畅、应急响应不快等问题。”市应急管理局相关负责人介绍说,“这就迫切需要通过数字化建设和应用,提升应急管理的能力和水平。”

重庆正以山地城市特有的智慧,将数字技术深度融入安全治理的每一个环节,让科技守护覆盖城市的每一寸土地。未来,随着数字技术与安全治理的深度融合,重庆将不断完善全域覆盖、精准高效的安全防护网络,为超大城市安全发展提供坚实支撑,让城市更具韧性,让百姓生活更安心、更舒心。