点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

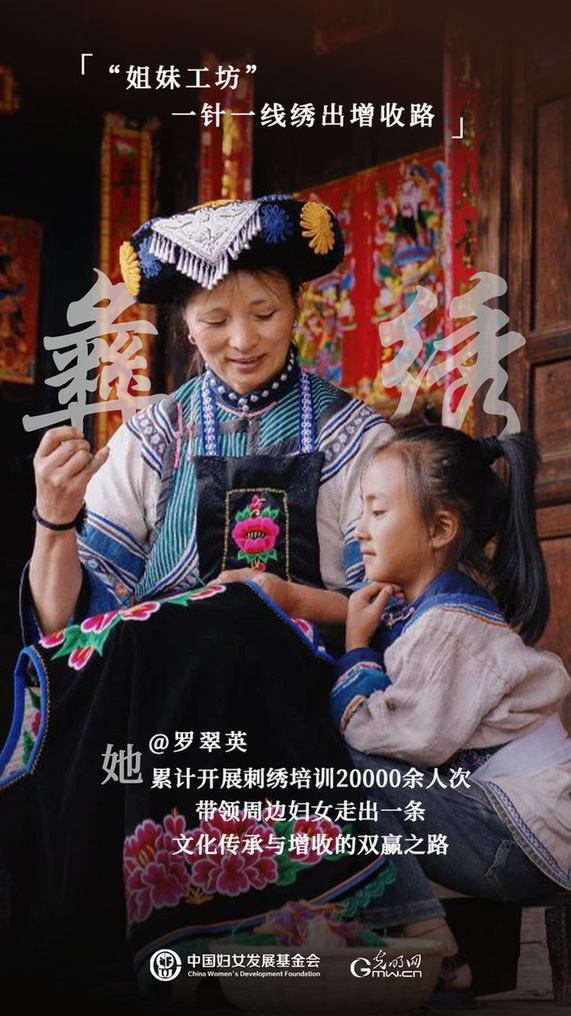

国家级非物质文化遗产彝族刺绣传承人罗翠英

在云南楚雄彝族自治州的群山深处,一种源自《南诏通记》记载、曾濒临失传的古老技艺——火草麻布,正在彝族女子罗翠英的手中焕发新生。作为“天才妈妈”云南楚雄彝绣梦想工坊带头人,她不仅复原了这项独特的非遗技艺,更通过创新将其与彝绣完美融合,带领当地妇女走出了一条文化传承与增收致富的双赢之路。

初见罗翠英时,她正坐在老屋的矮凳上,手指轻巧地捻动着一缕泛着微黄光泽的纤维。“这是火草叶背上的绒毛,和麻线混纺后织出的布,透气耐磨,还能入药防蚊。”她解释道,眼神里满是对传统的敬畏。

火草麻布的织造是一项极其繁复的工艺。从采集火草、浸泡剥皮,到搓捻成线、腰机织布,需要经过几十道工序。织一匹七尺长、七寸宽的麻布就需要15个小时,而制成一件衣服往往要花费数月之久。“过去只有寨子里的老人会做,年轻人嫌麻烦,不愿学。”罗翠英回忆,十二岁时她从奶奶和母亲手中接过这门手艺时,全村仅剩几位老人掌握全套技艺。

“单靠复原传统,火草麻布走不远。”曾在服装厂工作过的罗翠英敏锐地发现,彝绣的艳丽纹样与火草麻布的质朴肌理堪称绝配。她尝试将两者结合:用麻布做底,绣上马缨花、山茶花等彝族图腾纹样,制成成套的彝族服饰。

这一创新在当地集市上大获成功。“几个小时就被买空了,大家觉得我做的彝绣火草麻布衣比传统的好看。”罗翠英说道。得到认可后,她组建团队,开发出马甲、围腰、裹被、包包等系列产品,带动周边30多位妇女一起制作。

国家级非物质文化遗产彝族刺绣传承人罗翠英

2021年,罗翠英成立加工车间,已培训30余名绣娘,其中不乏留守妇女和残疾人。“以前我们只会种地,现在加入做彝绣火草麻布衣,每年能增收3000多元。”村民李大姐说道。

今年年初,在“天才妈妈”项目的助力下,楚雄彝绣梦想工坊正式落地。项目通过拓宽非遗产品渠道、培养手工艺人等方式,让公益品牌产生“涟漪”效应。今年4月,罗翠英作为工坊带头人走进了“2025金砖国家女性论坛”,向世界展示非遗彝绣的魅力。

如今,在各级政府及爱心企业的支持下,当地累计开展刺绣培训20000余人次,培育了一支技术精湛的绣娘团队,形成了集技能培训、图案设计、订单加工、销售推广为一体的完整产业链。

“未来我们还计划做电商、做直播,让更多人看到我们漂亮的彝绣。”镜头前,罗翠英手指熟练地穿梭引线,脸上洋溢着幸福的笑容。正如她所说:“只要火草还在生长,我们的希望就不会熄灭。”那些曾被时光遗忘的古老智慧,正在新时代的巧手中绽放出耀眼的光芒。(钟蕾蕾 周雨涵)